WAS IST DISKRIMINIERUNG?

Alle Menschen sind gleich. Das ist ein Prinzip der Menschenrechte und des Grundgesetzes Deutschlands. Diskriminierung ist eine Verletzung der Menschenrechte!

Bei Diskriminierung handelt es sich um die Abwertung, die Kategorisierung und die Benachteiligung von Menschen aufgrund oft unreflektierter oder unbewusster Einstellungen, Vorurteile oder Assoziationen. Wir lernen, in unserer Familie, in der Schule, bei der Arbeit, in Clubs, in den Medien und auf der Straße zu diskriminieren. Tief verankert in der Gesellschaft wird Diskriminierung in Gesetzen, Institutionen, Normen und Praktiken ausgeübt.

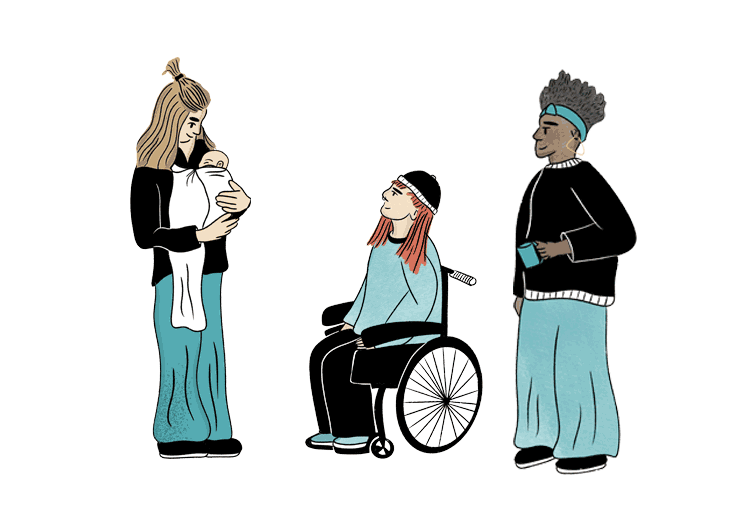

Beispiele für mögliche Diskriminierung

Bei verschiedenen sozialpolitischen, ökonomischen oder individuellen Entscheidungen sind Diskriminierungen Teil der Gesellschaft:

- Einschränkung

wenn z.B. der Zugang zur Elternschaft auf heterosexuelle Paare beschränkt ist. - Bevorzugung

wenn z.B. in die Diskothek nur dünne und weiße Leute eingelassen werden. - Unterscheidung

wenn z.B. junge Schwarze oder muslimische Männer systematisch von der Polizei kontrolliert werden. - Ausschluss

wenn z.B. Frauen bei bestimmten Arbeitsstellen nicht eingestellt werden.

Oder wenn z.B. bei der Wohnungsvergabe Bürgergeldbezieher*innen automatisch ausgeschlossen werden. - Verweigerung von angemessener Einrichtung

wenn z.B. das öffentliche Verkehrsmittel nicht barrierefrei ist. - Trennung

wenn z.B. Geflüchtete systematisch in getrennten Klassen unterrichtet werden, ohne ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse zu berücksichtigen.

FORMEN VON DISKRIMINIERUNG?

Ableismus

Ableismus (auch Behindertenfeindlichkeit genannt) ist die Diskriminierung von Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen. Dem Ableismus liegt die Überzeugung zugrunde, dass Menschen mit Krankheiten, Beeinträchtigungen etc. weniger wert und/oder fähig seien. Daher wird diesen Menschen die Beteiligung oder das Recht auf Teilhabe abgesprochen und es werden Schranken (Barrieren) gesetzt, die die Teilhabe verwehren.

Ageism

Ageism (auch Altersfeindlichkeit oder Altersdiskriminierung genannt) Beschreibt die Ausgrenzung und Herabwürdigung von Menschen eines gewissen Alters. Bei Ageism findet aufgrund des Alters, eine jahrgangsbezogene oder generationsbezogene soziale und/oder auch ökonomische Benachteiligung von Gruppen oder einzelnen Personen statt. Altersdiskriminierung kann sich gegen jegliches Alter richten.

Antimuslimischer Rassismus

Antimuslimischer Rassismus ist die Diskriminierung von Menschen, die aufgrund ihrer tatsächlichen oder zugeschriebenen Religionszugehörigkeit als Muslim:innen wahrgenommen werden. Im Vergleich zu den Begriffen Islamophobie oder Islamfeindlichkeit verweist die Bezeichnung antimuslimischer Rassismus auf das tatsächliche Problem: eine rassistische Vorstellung von Muslim:innen als homogene Gruppe, der bestimmte (zumeist negative) Eigenschaften zugewiesen werden und die als fremd eingeordnet wird.

Antisemitismus

Antisemitismus ist Feindlichkeit und Hass gegenüber jüdischen Menschen. Antisemitismus kann sich in Form von Schändung jüdischer Gedenkstätten und Friedhöfen ausdrücken, der Leugnung oder Relativierung des Holocausts, Angriffen auf Synagogen, oder Beleidigung und körperliche Gewalt gegenüber Jüd:innen. Auch pauschalisierende Kritiken am Staat Israel, der als jüdisches Kollektiv verstanden wird, sind Teil des Antisemitismus.

Antiziganismus

Antiziganismus beschreibt den spezifischen Rassismus gegen Rom:nja und Sinti:zze sowie Menschen, die als solche wahrgenommen werden. Jahrhundertealte und tief verankerte Stereotype führen bis heute zu Diffamierung, Ausgrenzung, Entrechtung und Gewalt. Angehörige der Roma-Minderheiten sind auf individueller und institutioneller bzw. struktureller Ebene davon betroffen. Antiziganistische Klischees werden zum Teil romantisiert (Philoziganismus), dabei beruhen auch vermeintlich positive Vorurteile auf einer rassistischen Pauschalisierung. Der Begriff Antiziganismus ist etabliert, aber zum Teil umstritten. Stattdessen werden teilweise Begriffe wie Gadje-Rassismus und Antiromaismus verwendet.

Body Shaming

Body Shaming ist die Diskriminierung aufgrund des Körpers. Wer Body Shaming erlebt, wird wegen des Körpers abgewertet und gedemütigt. Sei es der Vorwurf, dieser sei zu dick, zu dünn, zu groß oder zu klein. Das Besondere ist, dass beim Body Shaming keine direkten Angriffe erfolgen müssen, sondern sich Betroffene bedingt durch Umwelteinflüsse für ihren Körper schämen, wenn er nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Durch Medien, Werbung und Unternehmen haben sich kaum erreichbare gesellschaftliche Schönheits- und Körperbilder herausgebildet, welche Body Shaming verursachen können.

Klassismus

Klassismus ist die Diskriminierung aufgrund eines niedrigen sozialen Status. Betroffene werden herabgewürdigt, lächerlich gemacht und entwertet, weil sie einer gesellschaftlichen Klasse angehören die über wenig Einkommen und Einflussmöglichkeiten verfügt.

Rassismus

Rassismus bedeutet, dass strukturell benachteiligte Gruppen oder einzelne Menschen aufgrund tatsächlicher oder zugeschriebener körperlicher und/oder kultureller Merkmale (z. B. Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religion) pauschal abgewertet und ausgegrenzt werden. Beim „klassischen“ Rassismus wird eine Ungleichheit und Ungleichwertigkeit wegen vermeintlicher biologischer Unterschiede behauptet. Im Kulturrassismus wird die Ungleichheit und Ungleichwertigkeit mit angeblichen Unterschieden zwischen den „Kulturen“ zu begründen versucht.

Rassismus ist Teil eines Wissens-, Herrschafts- und Gewaltsystems, das im Kolonialismus verfestigt wurde und bis heute in allen Gesellschaftsbereichen besteht

Sexismus

Sexismus ist die Benachteiligung, Abwertung, Unterdrückung oder Verletzung einer Person oder Gruppe aufgrund des Geschlechts. Zum Sexismus gehört die Vorstellung, dass es eine konkrete Geschlechterordnung gibt, mit der bestimmte Erwartungshaltungen in Bezug darauf, was „typisch weiblich“ oder „typisch männlich“ ist. Dabei werden Eigenschaften und Verhaltensweisen, die als feminin gelten, häufig abgewertet. Vor allem Frauen und Menschen, denen das weibliche Geschlecht zugeschrieben wird, erfahren Sexismus, weil ihnen oftmals eine angeblich biologisch vorbestimmte Rolle in der Gesellschaft zugewiesen wird und sie als unterlegen angesehen werden.

Queerfeindlichkeit

Queerfeindlichkeit wird auch LSBTQIA+-Feindlichkeit genannt. Der Begriff beschreibt die Diskriminierung gegenüber queeren Menschen, die sich durch Ablehnung, Wut, Intoleranz, Vorurteile, Unbehagen, körperliche bzw. psychische Gewalt oder Beschränkung von Rechten und Teilhabe zeigt.

Adultismus

Adultismus ist die Diskriminierung gegenüber Kindern durch Erwachsene, die das Machtgefälle ausnutzen. Meist werden jüngere Menschen wegen ihres Alters herabgewürdigt, ausgegrenzt, benachteiligt oder (bösartig) missachtet.

Lookism

Lookism ist die Bewertung und Abwertung von Menschen aufgrund ihres Aussehens. Die Grundlage dafür ist, dass wir in einer Gesellschaft leben in der dem körperlichen Erscheinungsbild ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt wird. Im Falle von Lookism werden Betroffene wegen ihre Kleidung, Körpergröße oder z.B. Frisur abgewertet und benachteiligt.

WAS TUN BEI DISKRIMINIERUNG?

Bewahren Sie Ruhe und lassen Sie sich nicht provozieren!

Diskriminierungen sind verletzend und entwürdigend. Trotzdem: Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren und sich nicht provozieren zu lassen!

Sprechen Sie Zeug:innen an!

Wenn andere Menschen die Diskriminierung beobachtet haben, sollten Sie diese ansprechen. Fragen Sie sie, ob sie bereit sind, Zeug:innen zu sein. Schreiben Sie die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) auf. Die Aussagen von Zeug:innen sind oft die wichtigsten Beweise vor Gericht.

Schreiben Sie alles auf!

Machen Sie so bald wie möglich ein Gedächtnisprotokoll. Darin schreiben Sie alles auf, an das Sie sich erinnern. Wenn andere Personen bei Ihnen waren, bitten Sie diese Personen, auch ein Gedächtnisprotokoll zu schreiben. Damit können Sie sich besser auch an Details erinnern und das Geschehene ohne Widersprüche und Lücken erzählen. Das kann in Gerichtsverfahren sehr wichtig werden, weil die andere Seite oft versucht, alles anders darzustellen. Dann müssen Sie das Gericht überzeugen, dass es so passiert ist, wie Sie sagen.

Bewahren Sie Beweise auf!

Bewahren Sie alle Beweise gut auf. Briefe, Dokumente, E-Mails, Screenshots vom Computer oder Handy, Einzelverbindungsnachweise von Telefonaten und so weiter. All das kann Ihnen später helfen zu Ihrem Recht zu kommen.

Suchen Sie schnell eine Beratungsstelle auf!

Melden Sie sich bei einer Beratungsstelle. Lassen Sie keine Zeit vergehen. Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gibt es eine Zwei-Monats-Frist. Wenn diese Frist verstreicht, wird es für Sie viel schwieriger an Ihr Recht zu kommen. Auch wenn Sie nicht vor Gericht gehen wollen, kann Ihnen die Beratungsstelle helfen.

Quelle: ADNB (Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin)